新着記事

広告運用のインハウス化とは?メリット・デメリットや導入の流れ

広告運用を代理店に任せている場合、広告運用費が高額になると、何とかコストを削減したいがどうすれば……と苦慮することでしょう。

そのような場合、広告運用をインハウス化することで、コスト削減につながります。

この記事では、インハウスとは何か、メリット・デメリットをはじめ、インハウス化の流れや成功のポイントなどを解説します。

目次

インハウス広告運用とは運用業務を自社で行なうこと

「インハウス(in-house)」には「組織内」「企業内」「社内」といった意味があり、外部の専門業者に業務を委託せず、自社のスタッフや部門で対応することを指します。

そのため、広告運用のインハウス化とは、広告代理店を介さずに、企業の内部チームが広告戦略の立案や制作、実施、効果測定などを一貫して行なうことを意味します。

なお、インハウスの反対である外部委託は「アウトソース」です。

広告運用をインハウス化するメリット4つ

広告運用をインハウス化することで、次のような4つのメリットがあります。

コストを削減できる

自社で広告運用を行なうことで、余計な費用を削減できる点が大きな利点です。

一般的に、広告代理店に依頼すると、広告費に加え、その広告費に対して一定の運用手数料が発生します。例えば、広告費が100万円で手数料が20%の場合、「広告費100万円+手数料20万円=120万円」が必要になるのです。

広告で成果を出すにはある程度の予算が必要ですが、広告費が増えるほど、代理店への支払いも膨らみます。その費用に見合った結果が得られなければ、企業にとって大きな損失となります。

しかし、運用を社内で行なえば手数料分を削減でき、その資金を追加の広告施策やほかのマーケティング活動に回すことが可能です。

特に、限られた予算のなかで運用する中小企業にとって、インハウス化によるコストダウンは大きな利点となるでしょう。

スピーディーに対応できる

自社で広告運用を管理することで、意思決定から実行までの時間を短縮し、急な変更や予算の調整にも素早く対応できます。

また、広告代理店を通さずに運用することで、市場の変化、競争環境、顧客の反応をリアルタイムで把握し、それに合わせた施策を即座に実行できるのも大きなメリットです。

特に、変化の激しい業界では、スピード感のある広告運用が競争力を維持する鍵となります。

さらに、社内のチーム間で密に連携できるため、情報共有がスムーズになり、認識のズレや伝達ミスが減る点も利点の一つです。

外部の代理店に任せると、コミュニケーションに時間がかかり、不測の事態に対応が遅れる可能性があるため、迅速な意思決定が求められる場面ではインハウス運用の強みが発揮されます。

社内に広告運用のノウハウを蓄積できる

広告運用を自社で行なうことで、マーケティングの専門知識や技術が社内に蓄積され、長期的な成長につながります。

経験を積んだ社内のスタッフが増えるほど、より実効性の高い広告戦略を立てられるようになり、運用の最適化も進みます。仮に将来的に外部委託をする場合でも、社内に知見を持った担当者がいれば、代理店と適切な交渉ができるようになるでしょう。

また、すべての広告運用を代理店任せにしていると、施策の効果を社内で正しく判断できず、代理店の対応が不十分だった場合にも適切な改善策を打ち出せません。

さらに、代理店との契約が終了した際に運用ノウハウが社内に残らず、新たなパートナー企業に一から説明する必要が出てしまうため、継続的な運用を考えると、社内に知識を蓄えることは非常に重要です。

自社の商品やサービスを理解したうえで広告運用ができる

効果的な広告戦略を立てるには、取り扱う商品やサービスを運用担当者が十分に理解している必要があります。なぜなら、商品理解がターゲット設定や広告の表現方法に直接影響するためです。

代理店に依頼すると、商品の詳細を深く理解するまでに時間がかかることがあり、結果として、ターゲットに響きにくい広告が制作される可能性もあります。一方で、社内運用なら、商品特性を活かした柔軟な調整が可能で、より訴求力の高いメッセージを届けられるでしょう。

さらに、顧客データや市場分析の結果を直接活用し、競争環境に応じた戦略を組み立てることで、ブランドの差別化や市場での優位性確立につなげることができます。

広告運用をインハウス化するデメリット3つ

広告運用のインハウス化には、メリットだけではなく3つのデメリットもあります。

専門的な知識が必要になる

Web広告を適切に運用するには、広告プラットフォームの基本的な理解に加え、広告の種類、運用指標、ターゲティングなど、幅広い知識が必要です。

自社で広告運用を行なう場合、Web広告のノウハウを持つ人材が社内にいることが重要になります。そのため、新たに経験者を採用するか、既存のスタッフを育成してスキルを習得させる必要があります。

しかし、広告運用の専門知識を持つマーケターは需要が高く、優秀な人材を確保することは容易ではありません。企業間での競争が激しいため、採用のハードルも高くなるでしょう。

また、外部の広告代理店に依頼するよりコストを抑えられる場合もありますが、専門スキルを持つ人材を雇用すると人件費が増加し、結果的に費用負担が大きくなる可能性もあります。

最新情報のキャッチアップが難しい

デジタル広告の世界は、広告技術の進化、プラットフォームの仕様変更、消費者行動の変化などが頻繁に発生する分野です。

市場の動向に合わせた適切な広告戦略を立てるには、常に新しい情報をキャッチアップし、適切な対応を行なうことが不可欠です。

インハウス運用では、こうした最新情報を自社で収集し、迅速に活用する必要があります。広告担当者は、業界ニュースをチェックしたり、Googleなどが主催するオンラインセミナーや専門書籍を活用したりしながら、継続的に学ぶ姿勢を持つことが求められます。

代理店経由でのみ扱える広告メニューや機能にアクセスできない

自社で広告運用を行なう場合、代理店経由でしか利用できない広告メニューや特定の機能を使えないケースがある点に注意が必要です。

例えば、Yahoo!広告のディスプレイ広告(予約型)は、特定の代理店との契約がないと出稿できない仕組みになっています。

また、Google広告のベータ版機能のように、一部の広告アカウントにのみ限定公開される新機能もあり、インハウス運用の企業はこれらの機能を利用できないことがあります。こうした制限を考慮したうえで、どのような広告施策を展開するかを検討することが重要です。

ディスプレイ広告とは?メリット・デメリットとリスティング広告との違い

広告運用のインハウス化を検討するタイミングはいつ?

広告運用をインハウス化するには、どのタイミングで検討すればよいのでしょうか。目安となるタイミングを4つ紹介します。

広告費を目安にする

広告費が月額100万円未満の場合、代理店に支払う手数料(約20万円)は比較的低額であり、インハウス化のコストメリットは少ないと考えられます。そのため、一般的には「広告費が100万円を超えた段階で社内運用を検討する価値がある」とされています。

特に、月の広告費が300万円を超えるようになると、インハウス化を本格的に検討する時期といえます。従業員の採用コストは給与の1.5倍程度と考えられ、外部委託で発生する約60万円の手数料は、月収40万円のマーケティング担当者を雇用できる水準です。

専門の人材を確保できる場合は、社内運用の利点と課題を比較し、導入を検討することが推奨されます。

人的リソースの確保を目安にする

社内で広告運用を行なうには、専門的なスキルを持つ人材が必要です。Web広告の運用は高度な知識を要するため、適切な人材が確保できない場合は、インハウス化の進行は慎重にすべきです。

人材が不足している場合は、新規採用や社内教育にかかるコストを考慮し、外部委託と比較してどちらが費用対効果に優れているかを検討しましょう。

広告の注力度を目安にする

広告運用のインハウス化は、企業のマーケティング戦略と密接に関連しています。Web広告がマーケティングの主要施策となる場合、長期的な視点でインハウス運用を進めることが有効です。

将来的にどの程度のリソースや予算を広告運用に割くのかを明確にし、それに応じた体制を整えることが重要です。

運用ノウハウの考え方を目安にする

インハウス化を進めると、広告運用のノウハウが自社に蓄積される点が大きなメリットです。

広告運用の知識を社内に根づかせることで、戦略の最適化や迅速な改善が可能となり、競争力の強化につながります。そのため、広告運用のノウハウを企業資産として活用したい場合には、インハウス化を積極的に検討する価値があります。

インハウス化が難しい場合はプロに任せる

人的リソースの確保や運用ノウハウの蓄積が難しいと感じる方もいるはずです。そのような場合は外部に依頼してみるのも一つの方法です。

NTTデータ・ウィズは、NTTデータグループの一員として、実績豊富なコンサルタントが確かな運用力でお客様のマーケティングを支援します。

詳しくはこちら!

広告運用をインハウス化する流れ

実際に広告運用をインハウス化する場合、どのような流れで行なわれるのでしょうか。ここでは7つのステップに分けて解説します。

1.広告運用の目的と目標を明確化する

まず、広告運用を行なう理由と達成したい目標を明確にし、社内で共通認識を持つことが重要です。

目的が明確になれば、選択すべき広告媒体や手法が決まり、それに応じて必要な人材やツールも変わります。

また、目標は数値で測定できる形にすることで、運用後の効果測定がしやすくなります。設定した目標をもとに、社内の運用体制を次の3つのモデルから選択します。

| 1.ヘビー 自社完結型 | 2.ミドル パートナー併用型 | 3.ライト パートナー協働型 | |

| メリット | ・外部委託費用の削減 ・施策のスピードアップが図れる ・ほかのマーケティング施策との連携強化 ・他部署など社内連携の強化 | ・コンサルタントの知識や経験をスピード。質の両面で活用できる ・戦略が明確になり、戦術部分のブレが少なくなる ・情報収集経路の確保 | ・人材コストが低減 ・情報収集経路の確保 ・パートナー企業が運用を実施 |

| デメリット | ・人材コストの増大 ・専門性の高い人材の育成/採用 ・情報収集の経路が減少 | ・コンサルタントを選定するための判断基準を持つ必要がある ・コンサルタントの立てたプランを実行するだけのリソースと運用レベルを保持する必要がある | ・広告運用の知識と判断基準を代理店担当者が持つ必要がある ・コミュニケーションコストがかかる |

引用:https://ferret-plus.com/95696#p11

完全インハウス(ヘビー)だと人材確保が難しく、確保できても広告運用業務の継続は単調になりやすいといえます。

また、キャリアアップが見えづらいため定着しにくく、現状、成功しているインハウスはミドルが多い印象です。

2.必要な人材と導入するシステムを検討・決定する

目標や目的が明確になったら、それに適したWeb広告のチャネルや運用規模を決定します。そのうえで、「どのようなスキルを持つ人材を何名確保するか」「追加で導入すべきシステムはあるか」を具体的に検討しましょう。

例えば、自社でデータ分析や改善までを行なうなら、専用の解析ツールが必要になります。どこまでインハウス化するかによって、求められる人材やシステムが変わるため、適切な運用方針を定めたうえで必要な要素を見極めることが重要です。

3.人材の教育体制を作る

次に、インハウス運用を実現するための教育体制を整えます。

適切な人材を確保しただけでは十分ではなく、採用・配置したメンバーに対し、業務に必要な知識やスキルを習得してもらうことが欠かせません。

教育プログラムの設計では、指導者の選定や研修内容の構築、研修後のフォロー体制なども考慮する必要があります。

研修では、広告運用の基本概念から具体的な運用方法、プラットフォームの操作方法まで、必要な知識やスキルを整理し、効果的に学べる仕組みを作りましょう。また、個別面談を実施し、理解度の確認やフィードバックの機会を設けることも有効です。

加えて、教育にかかるコストの試算も忘れずに行ないましょう。研修に必要な予算が想定以上に膨らむ場合、インハウス化のメリットとコストを再検討することも大切です。

4.運用体制を整える

広告運用を円滑に進めるためには、適切な人材の確保と役割の明確化が重要です。事前に求めるスキルや採用方法を整理し、適材適所で人材を配置しましょう。

必要な人員とツールがそろったら、広告作成から運用までのプロセスを可視化し、業務フローを整備します。また、「誰が・いつ・どの規模で運用を行なうか」を明確にし、広告戦略の策定、媒体設定、クリエイティブ制作、予算管理などを適切に分担することが求められます。

社内の経験者を活用したり、他部署からのアサインも検討したりしながら、スムーズに運用できるチーム体制を構築しましょう。さらに、トラブル発生時の対応策や再発防止策も事前に整備し、各メンバーが自身の役割を明確に把握できる環境を作ることが重要です。

5.運用を開始する

運用体制が整ったら、いよいよ実際の広告運用をスタートします。

インハウス運用を成功させるためには、目標を明確にし、必要なスキルを持つ人材が適切に配置されていることが不可欠です。運用開始前には、すべての準備が完了しているか再確認しましょう。

また、チーム内で認識のずれが生じないよう、キックオフミーティングを開き、目的や各メンバーの役割を共有することが重要です。

運用が始まると、日々の業務に追われ、当初の目的を見失ってしまうことがあります。これを防ぐために、定期的なチェックを行ない、進捗を確認しましょう。

なお運用開始後は、計画どおりに進めるだけでなく、目標達成に向けて最適な方法を模索しながら、柔軟に戦略を見直していくことも必要です。

6.運用を開始したあとは効果測定を行なう

広告運用は、初期段階で大きな成果が得られるとは限らないため、長期的な視点を持って取り組むことが重要です。広告の成果を確認しながら、より効果的な運用方法を模索し臨機応変に改善を重ねていきましょう。

現在の施策が適切かどうかを判断するためにも、運用開始後の効果測定は欠かせません。事前に設定した目標に対して進捗状況をチェックし、目標達成が可能か、または改善が必要かを定期的に確認することが求められます。

そのためには、KPI(重要業績評価指標)を設定することも有効です。

KPIとは、目標達成度を数値で評価するために設定する指標です。適切なKPIを設定し、継続的に効果を測定することで、より精度の高い運用が可能になります。

7.適宜、改善を図りながらPDCAを回す

Web広告の運用では、データがリアルタイムで更新されるため、最新の状況を常に把握しながら運用することができます。この特性を活かし、モニタリングを継続しつつ柔軟に改善を重ね、PDCAを回すことが大切です。

自社でデータ分析や施策の見直しを行なう場合は、分析ツールの導入を検討するとよいでしょう。また、ABテストを実施し、複数の広告パターンを比較しながら最適な施策を導き出すことも効果的です。

各種ツールを上手に活用し、連携させながら、より効果的な広告運用を目指しましょう。

広告運用のインハウス化は難しいと感じたら代理店に依頼する

広告運用のインハウス化を検討したが、自社では難しいと感じた場合は、代理店に任せるのがおすすめです。

ここでは、NTTデータ・ウィズの強みを3つ紹介します。

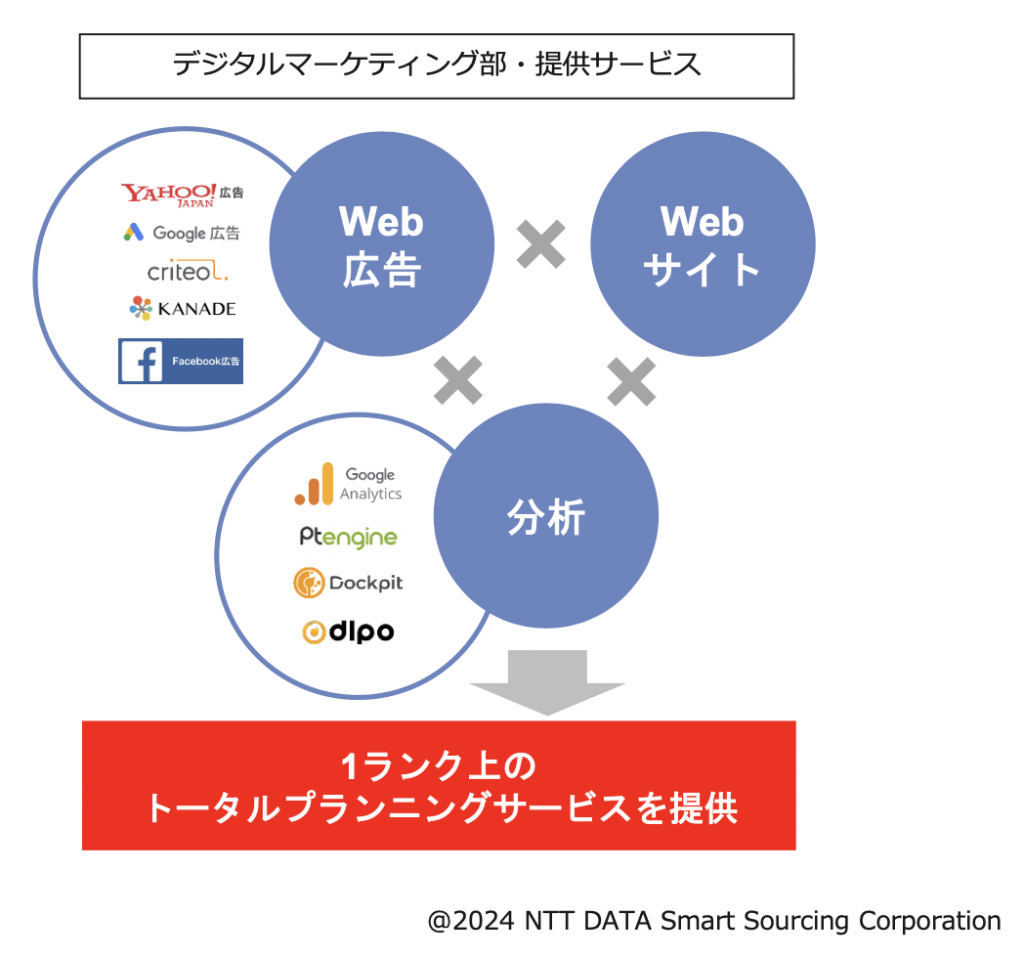

BPOなどを含めデジタルマーケティングを一気通貫で支援!

NTTデータ・ウィズでは広告運用に関するさまざまなサービスを用意し、一気通貫で支援します。

また、デジタルマーケティング部では、貴社のご要望や抱える課題について丁寧にヒアリングを行なったうえで、Webサイト分析・広告プランニングを実施します。

直近3年の案件契約継続率80.9%!

NTTデータ・ウィズ直近3年の案件契約継続率が80.9%と高く、10年以上のお付き合いがあるクライアント様も多数いらっしゃいます。少数精鋭のチームで手厚くサポートします。

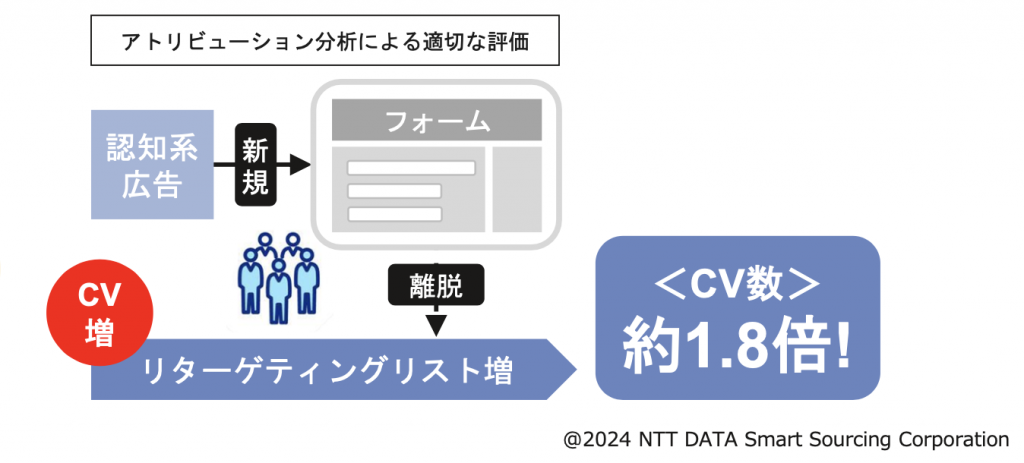

導入事例:投資系クライアント様

獲得効率が低下しているように見えた認知系広告に対しアトリビューション分析を実施したところ、リターゲティングリストの増加に大きく貢献していたことが判明しました。

その後、認知広告の強化によりCV数約1.8倍増を実現しています。

アトリビューション分析の効果・メリットとは?分析モデルの種類とツール

まとめ:インハウス化が難しい広告運用はプロに任せるのがおすすめ

インハウスとは、代理店に依頼している広告運用を自社で行なうことをいいます。広告運用のインハウス化には、4つのメリットだけではなく、3つのデメリットもあります。

メリット・デメリットはもちろん、インハウス化までの流れを知ったうえで、自社での導入は難しいと感じたら、代理店に任せるのがおすすめです。

広告運用を外注するならNTTデータ・ウィズにお任せください。

関連記事

リスティング広告のコンバージョンが少ない原因は?今すぐできる8つの解決策も公開

リスティング広告を運用しているものの、「クリック数は増えているのにコンバージョンにつながらない」「広告費をかけているのに売上が伸びない」といった悩みを抱えていませんか? そのような状況に陥る原因には、ターゲティングのズレ […]

リスティング広告のやり方は?開始の手順や効果的な運用方法

「リスティング広告を始めたいけれどやり方がわからない」「効果が出るのか不安」といったお悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。 リスティング広告は、必要な手順を踏めば初心者の方でも始められます。ただし、リスティング […]

動画広告とは?メリットや種類・配信できるおもな媒体

動画広告の効果に着目しつつも、その活用方法に悩んでいる方は多いのではないでしょうか。動画広告は、視覚と聴覚に訴えかける強力なマーケティングツールですが、ターゲット層へ効果的にリーチするためには、適切な配信方法・媒体を選ぶ […]